近年、国内でも「ベンチャーエコシステムをいかにして確立するか」という議論が活発に繰り広げられるようになった。いよいよ変革期に突入しつつある国内の投資環境の中で、産業社会で活躍する研究者や研究開発型ベンチャーをどのように大学から育てていくべきか・・・

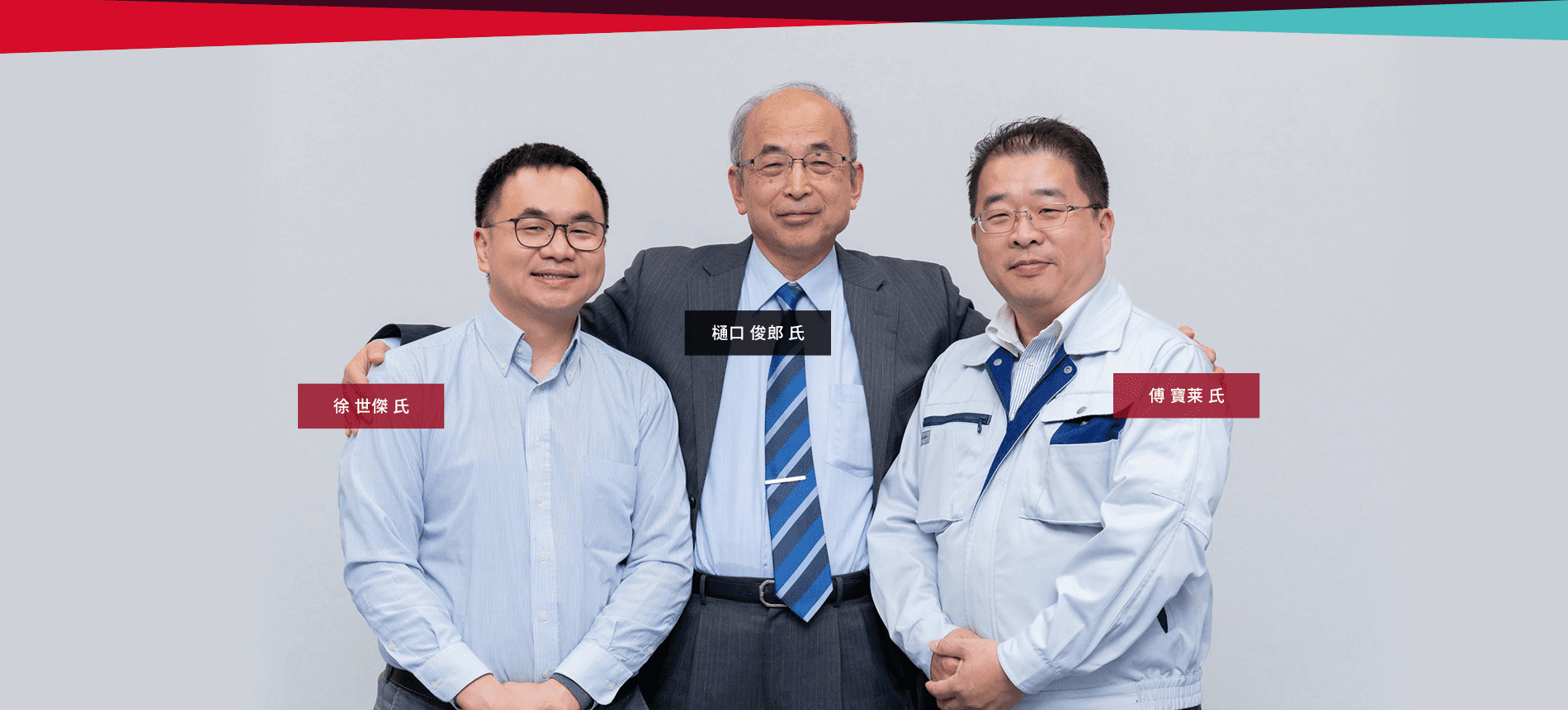

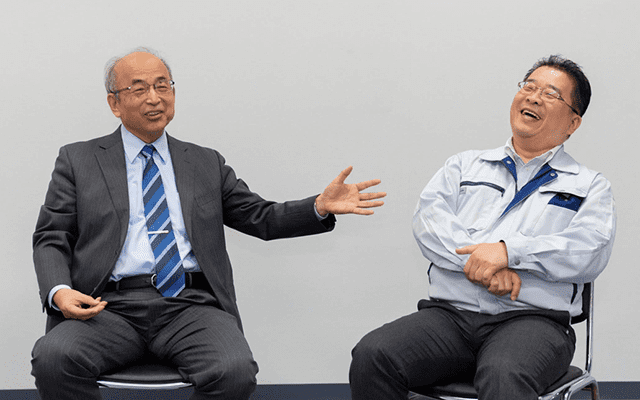

数々の産学連携実績や研究開発型ベンチャーを輩出した、東京大学名誉教授の樋口俊郎氏と、樋口研究室の門下生として当時の技術を事業化させ、成長を続ける筑波精工株式会社 代表取締役社長 傅 寶莱(ポー・フォライ)氏および有限会社メカノトランスフォーマ 代表取締役社長 徐 世傑(チー・ジィーキィアット)氏の3者対談により、そのヒントを探っていく。

対談主催:株式会社ケイエスピー

本特集は、株式会社ケイエスピーの出資・支援先である研究開発型ベンチャーの源流をたどり、今日の日本におけるベンチャーエコシステムの重要な要素や課題について議論を深めていくものです。

樋口俊郎(以下、樋口):私の研究は、「いかにものを巧妙に動かし操作するか」というところから始まっています。アクチュエータ、磁気軸受、精密位置決め、自動機械、ロボットなど、「メカトロニクス」といわれる分野で役立つ新技術の開発を産学連携で推し進めてきました。

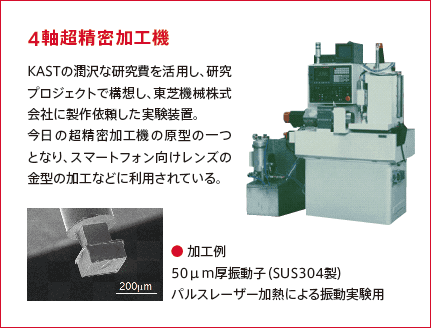

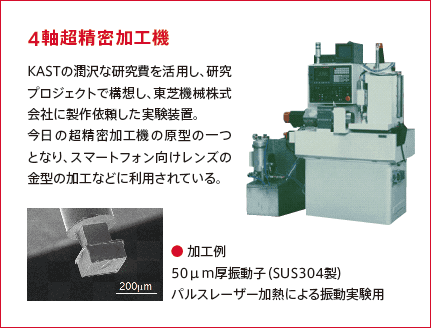

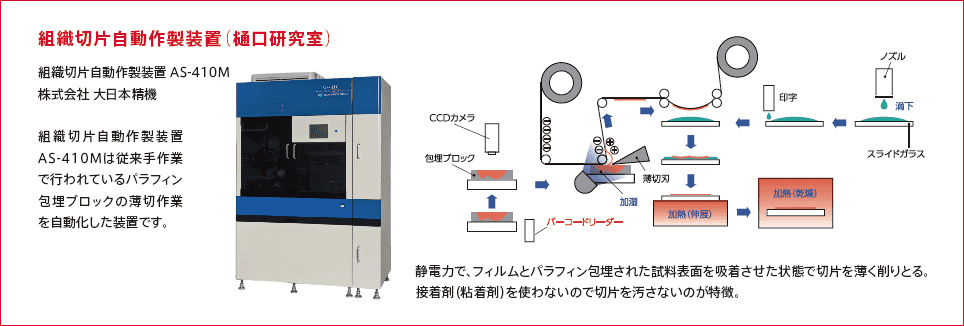

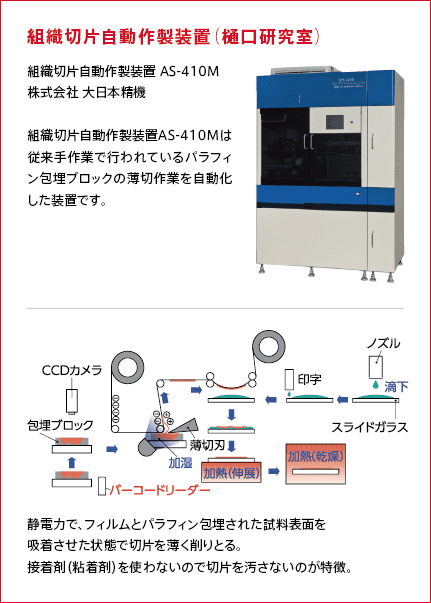

1992~1997年にかけては、東京大学のほか、兼務で財団法人神奈川科学技術アカデミー(KAST)*でも研究プロジェクトを行ないました。KASTでは5年間で10億円という潤沢な研究費を活用し、さまざまな優れた研究成果を得ることができました。

それらの成果は、超精密加工機や切片自動作製装置などとして製品化されています。

*現在の地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

傅 寶莱(以下、傅):まず、研究室当時について思い起こされるのは、樋口先生がとても厳しかったことです。現在の穏やかなお人柄からは考えられませんが、当時は研究に集中していても、先生が後ろを通るだけで寒気がして察知できたくらいです(笑)。

また、印象に残っているのは、国際色豊かな研究員の中で過ごす環境がとても刺激的だったことです。樋口先生が午後5時半に退室された後、ひとつのテーブルを囲んで学生同士の弁論会が開かれました。「君の研究はここがおかしい」「私ならこうする」と、ドクタークラスの十数名が全く違った角度から発言し、毎日激論が飛び交ったものです。国籍や価値観の違うさまざまな学生たちと意見交換をする中で成長でき、とてもいい経験をさせてもらいました。

樋口:傅くんは山梨大学で修士課程を終え、1997年に私の研究室に博士課程の院生として入って来ました。山梨大学での彼の指導教官は牧野洋先生で、SCARA型ロボットの考案者として世界的に有名な方です。

傅:山梨大学ではロボットの研究をしていました。ロボットの義手の指先に使う静電モーターに興味があり、修士号取得後は静電モーターの研究で名の通った樋口研究室の門を叩きました。ところが、研究室に入った後、静電モーターではなく静電浮上の研究にしなさいといきなり言われまして…(笑)。方向転換した結果、良い道に進めたと思っています。

樋口:傅くんが来た頃は、静電モーターの主要な研究はKASTで既に行われており、博士課程で取り組むには遅かったんですよ。静電モーターの研究で博士号は取れても、あまりパッとしなかったのではないかと思います。それより、半導体製造やFPD製造などの産業界への応用が期待できる静電浮上の方が面白いよと提案しました。他の人がやっていないテーマに取り組むことが、博士論文研究では重要なのです。お陰で博士論文書くの楽チンやったやろ?(笑)

傅:はい、とても助けていただきました。

樋口:大学の先生にとって一番大事な仕事は、「研究テーマを探すこと」です。とくに東京大学には出来のいい学生が来るので、研究テーマを与えてきちんと指導し、彼らがポイントを掴めれば、先生の代わりに研究を進めてくれるわけです。「私の研究室は学生の自主性に任せ、研究テーマも学生が探すようにします」と言う先生がいますが、それは大きな間違いです。そんな簡単に良い研究テーマを学生が見つけることができるのであれば、大学の先生は不要です。

樋口:私の研究室で進める研究は、具体的なアプリケーションがないところから始めるものがほとんどでした。「こういうことが将来必要になりそうだ」と未来のニーズを予想して研究していたのです。このとき、テーマがあまりに具体的だとその問題解決だけで終わってしまうし、逆に未知の夢のテーマを設定すると、文科省から研究費は取れてもすぐには実用化できないものになります。狙うべきはちょうどその間、企業が手を出さないギリギリのところです。そして、実用化できそうな段階まで研究が進むと、全国の企業にダイレクトメールを出し、マスコミも集めて「一緒にやりませんか?」とこちらからアプローチしていきました。これらとは別に、企業との共同研究の中から生まれたテーマも多くあります。徐くんの場合がこの例です。

徐 世傑(以下、徐):私は松江工業高等専門学校を卒業して東京大学に2年生から入学しました。樋口研究室に入ってすぐに圧電素子のプロジェクトメンバーに加わり、当時研究室に在籍していた矢野(現:有限会社メカノトランスフォーマ取締役会長)と事業を立ち上げ、かれこれ20年近く圧電素子の研究を続けています。

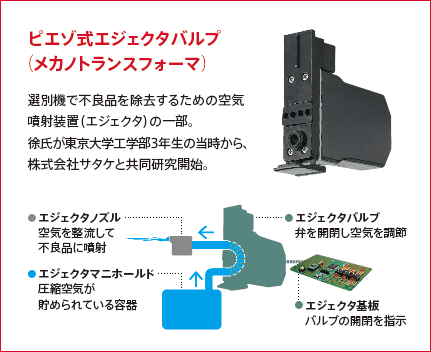

樋口:徐くんは在学中にすごい貢献をしました。お米の選別機で有名な株式会社サタケとの共同研究を進める中で、お米を選別する際に多数のノズルからの空気流で異物を吹き飛ばしていることを知り、空気圧弁の駆動に圧電素子を用いることで高速応答のものが作れる可能性を提案・実証しました。それからずっとサタケとの共同研究は続き、製品化に成功しています。

徐:学生の頃は、圧電素子の研究がどこまで花開くかわかっていませんでしたが、現在は生み出した技術をどのように世の中の需要に結び付けられるか、世の中に貢献できるか、ということをより考えるようになりました。

今回の2社以外にも、株式会社青電舎や株式会社ナノコントロール(現・THKプレシジョン)を含む、樋口研発ベンチャー4社のコア技術の確立に成功している。

事例・インタビューの記事は、業種ごとにお探しいただけます。