近年、国内でも「ベンチャーエコシステムをいかにして確立するか」という議論が活発に繰り広げられるようになった。いよいよ変革期に突入しつつある国内の投資環境の中で、産業社会で活躍する研究者や研究開発型ベンチャーをどのように大学から育てていくべきか・・・

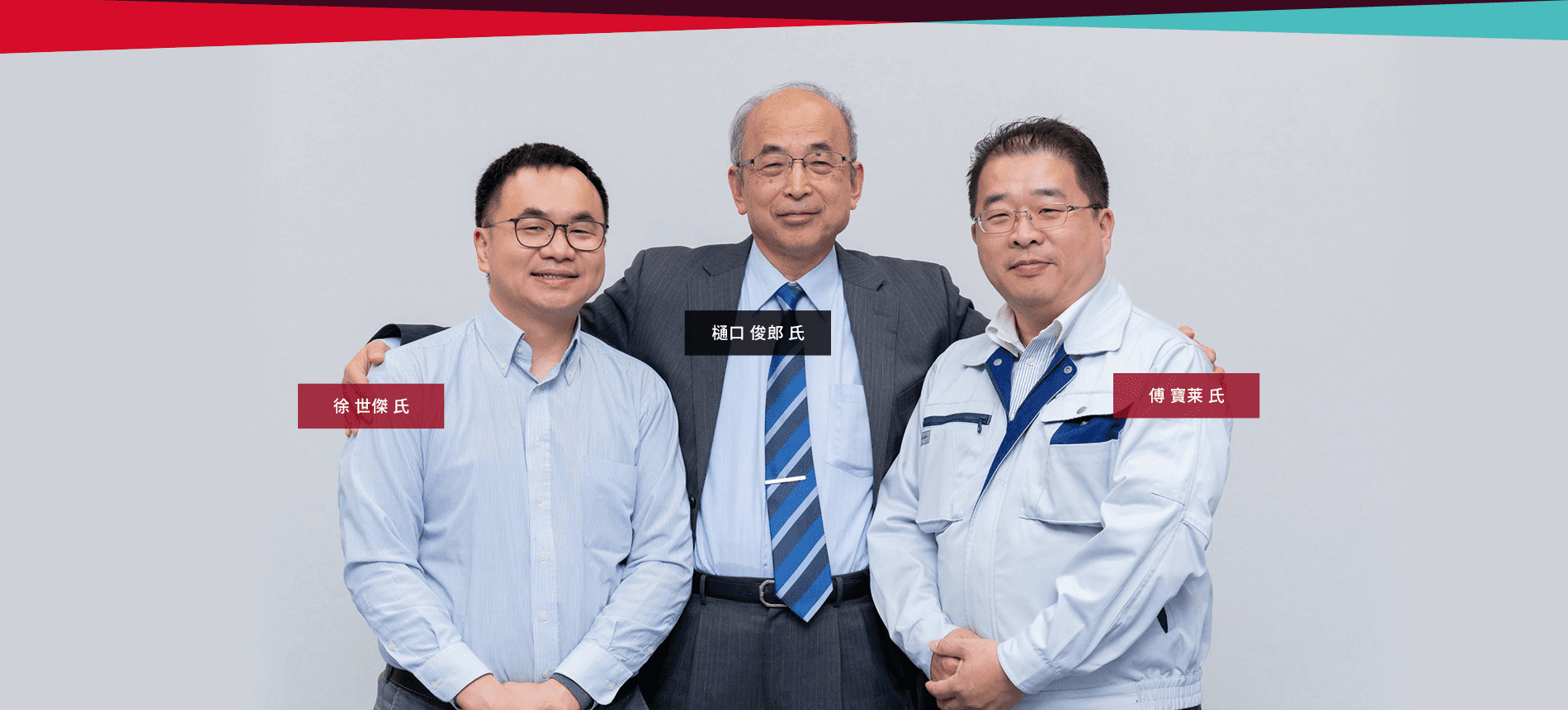

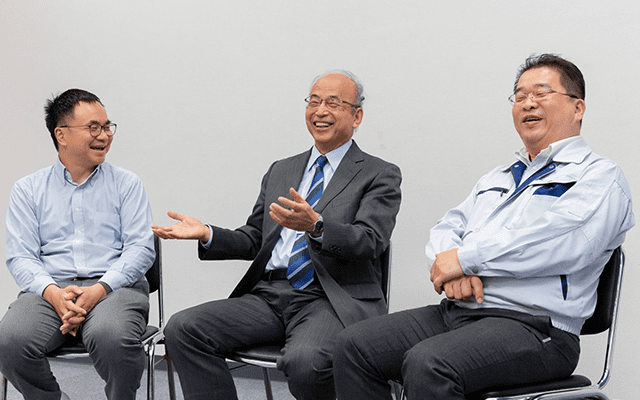

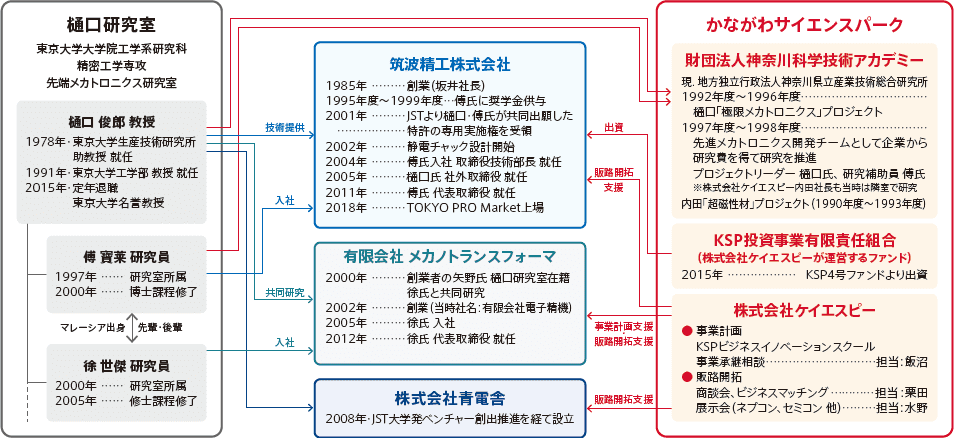

数々の産学連携実績や研究開発型ベンチャーを輩出した、東京大学名誉教授の樋口俊郎氏と、樋口研究室の門下生として当時の技術を事業化させ、成長を続ける筑波精工株式会社 代表取締役社長 傅 寶莱(ポー・フォライ)氏および有限会社メカノトランスフォーマ 代表取締役社長 徐 世傑(チー・ジィーキィアット)氏の3者対談により、そのヒントを探っていく。

対談主催:株式会社ケイエスピー

本特集は、株式会社ケイエスピーの出資・支援先である研究開発型ベンチャーの源流をたどり、今日の日本におけるベンチャーエコシステムの重要な要素や課題について議論を深めていくものです。

樋口:傅くんが大学で研究に取り組んだ静電浮上技術は、現在筑波精工株式会社で、静電チャックの技術として活かされています。もともとは「対象物に触らない」という概念からスタートした静電浮上の研究が、今は全く逆で「うまく吸着(接触)させる」ためのものに使われている。このように、続けてきたことが思わぬところで花ひらくのが研究の面白さですね。

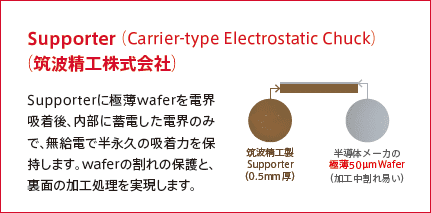

傅:学生時代に静電浮上ハンドリングを実現するために、静電界の合理化設計に関する研究をしていました。その基礎を筑波精工株式会社に持ち込み、社員が一丸となって開発を進めた結果、現在のキャリア型静電チャックを実現し、特許を保有することもできました。学生時代にしっかりとした基礎を築けたのは、KASTと東京大学本郷キャンパスでそれぞれ1年半過ごした間に、最高の設備環境と人間環境に恵まれたおかげです。また、当時はまだ理論レベルだった技術を信じ、筑波精工株式会社での商品化を強く推進した初代社長 坂井氏のチャレンジ精神なしには成し得ませんでした。この精神は、今でもSupporterをはじめとする当社商品に息づいていると思います。

樋口:彼の会社は、半導体や液晶を製造する大手企業と仕事をしているので、どんどん鍛えられている。これから本当に伸びると思います。2018年にTOKYO PRO Marketへ株式上場をしたことによりさらに注目されていますしね。

樋口:半導体をはじめとするIT関連のビジネスは、今後も伸びていくと思います。そして、その製造の中心となる中国や台湾などアジア全体でビジネスを捉えたときに、傅くんと徐くんは中国語、マレー語、英語ができる。これは大きな財産だと思います。そして日本人の気持ちもよくわかりますしね。もう日本人の心の方が多いかもしれないね。一方、私の研究室を出た日本人の卒業生のうち、彼らのように研究開発型ベンチャーをつくって仕事をしている人はいないんですよ。これは残念なことです。

傅:日本人の心は今6割ぐらいあると思います。

研究開発型ベンチャーで事業をやっていくのは決して楽ではありません。むしろすごく辛いです。技術は良くて当たり前。その上で、信頼を得る何らかの巡り会いが必要です。とくにIT関連の分野は状況が常にスピーディーに移り変わる業界なので、市場のニーズと事業成長のタイミングが2年ずれるともうやっていけません。技術が良いからといって成功する確率は1割もないと思います。

樋口:彼の会社は本当に危ないときもありましたからね。綱渡りみたいな場面も見ています。

傅:でも現在は、苦労もありますが最高に楽しいです。

徐:そうですね。決して楽な道ではありませんが、いつか笑えるような日が来ると思い頑張っています。学生の頃も、卒業した後も、樋口先生にはずっと相談に乗ってもらっているので、とても感謝しています。西大井のアパートの一室で小さく始めた事業でしたが、今少しずつ新しい景色が見えてきました。

樋口:おそらく2~3年前なら、このように事業展開していなかったでしょうね。やっと彼らが今まで苦労して蓄積してきたものが花開いてきたんだと感じています。ということで、もしかしたらまだ記事にするには早いんじゃないかな?(笑)あと2年ぐらいしたら一番良いタイミングが来るかもしれませんね。その時はまた状況が変化してきていると思いますよ。

傅:2年後の成果を予測して今取材したということに価値があるんじゃないですか?(笑)

樋口:早くからもう目をつけていたと。そういうことですね。(笑)

2人と話していると気持ちがウキウキするんですよ。心配していた時期もありましたが、これからがきっと面白いですよ。

樋口:近年は、研究開発型ベンチャーの育成システムを構築しようという動きが活発になっています。その際に、資金をどう分配するか、研究テーマをどう設定するか、研究開発型ベンチャーへの補助体制をどう考えるかなどさまざまな検討項目がありますが、的外れな施策も多いと感じます。研究開発型ベンチャー育成の経験豊富な私が活用されていないのは不思議でなりません。たとえば産学連携のことを考えたら、まずは大学教員の特許取得状況を調べるべきです。産学連携をやっているふりではなく、本当に勝負している先生の成果は必ず特許に反映されていますから。極論ですが、私が文部科学省の大臣になったら、半分の予算で2倍の成果が出せると思いますよ。

樋口:簡単に基礎研究とか応用研究という言葉を使いますが、そのような分類の仕方が間違っていると思います。研究には基礎も応用もありません。今、日本の研究政策で一番良くないところは、重点研究ばかりに資金が集中し過ぎていることです。重点研究は誰が見ても重要だとわかるのだから、放っておいても進みます。さらに資金を注ぎ込む必要はないわけです。ノーベル賞を受賞した人たちの研究の多くは、当初は注目されなかった課題の発掘から始まっています。重点研究から除外されている多様な新しい芽を育てることができない現在の仕組みからは、ノーベル賞は生まれないと思います。

研究の出発点では、多額の研究費を必要としません。1億円を1課題に与えるよりも、50課題に200万円を配分する方が、大学の研究には適しているのではないでしょうか。

樋口:今は、幾つかの企業の技術顧問をして研究開発に協力しています。ものの見方の多様性やアイデアでは、まだまだ若いもんには負けないと自負しています。大学やKASTなどの恵まれた研究環境で培われた知見と開発した技術を次の世代に伝えていきたいと思っています。私の研究室から生まれた企業は、筑波精工、メカノトランスフォーマの他に、ナノコントロール(現・THKプレシジョン)と青電舎があります。

事業内容や会社の組織は異なりますが、世界中で使われる可能性がある新製品がいくつか出てきていますので、それぞれの今後の発展を大いに楽しみにしています。もうしばらくは、これらを助け、産みの親の責任を果たしていきたいと思います。

今後、当サイトからの最新記事の配信をお求めの方は、次のフォームにご入力の上、送信してください。

今回の2社以外にも、株式会社青電舎や株式会社ナノコントロール(現・THKプレシジョン)を含む、樋口研発ベンチャー4社のコア技術の確立に成功している。

事例・インタビューの記事は、業種ごとにお探しいただけます。